Mit einer Mischung aus Ernst und Humor fanden Tilmann Lahme und Heinrich Detering einen würdigen Abschluss des dritten Göttinger Büchertages. Mit einem Gespräch und der Lesung von Passagen aus Die Manns. Geschichte einer Familie sorgten sie in der Albanikirche für Schmunzeln über Thomas und Katia Manns »amazing family«.

Von Stefan Walfort

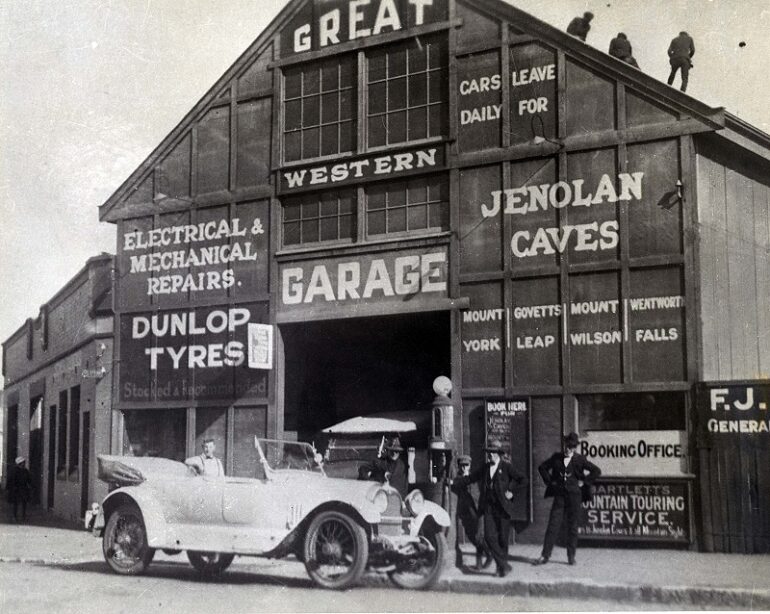

Bild: Blue Mountains Local Studies via Flickr / CC BY-SA 2.0 / Format geändert

»In den Briefen, die alle verloren sind, standen viele Einzelheiten. Es wäre für Germanisten ein gefundenes Fressen, diese Briefe mit dem ›Zauberberg‹ zu vergleichen. Das können sie nun nicht, und es macht auch nichts. Die Germanisten vergleichen sowieso viel zu viel.«1Mann, Katia, Meine ungeschriebenen Memoiren, Frankfurt am Main 72002, S. 87 ‒ 88. Derart nassforsch äußert sich Katia Mann in ihren ungeschriebenen Memoiren über die Briefe, in denen sie Thomas Mann allerlei Details über ihren Sanatoriums-Aufenthalt in Davos hatte zukommen lassen, um ihm beim Schreiben des Zauberbergs zu helfen. Irrelevantes miteinander zu vermengen, fragwürdige Analogien zu kreieren, mangelnde Distanz zum Forschungsgegenstand ‒ nichts dergleichen kann dem Germanisten und Historiker Tilmann Lahme vorgeworfen werden. Zu Recht hebt sein Gesprächspartner, der Göttinger Literaturwissenschaftler Heinrich Detering, hervor, dass Lahme die klassische Perspektive eines Historikers einnehme. Werturteile finden sich beim Blick in das Buch nur sporadisch und meistens unter Vorbehalt, beispielsweise wenn Lahme den Hochmut in den Fokus rückt, mit dem Thomas Mann im amerikanischen Exil behauptete: »Wo ich bin, ist Deutschland«.

Kampf gegen die Ohnmacht

Dennoch bereite Thomas Manns »Rolle des deutschen Gegen-Hitlers« Lahme so etwas wie »Genugtuung«. Doch auch diese Rolle relativiert er, indem er immer wieder den sowohl familiären als auch außerfamiliären Druck hervorhebt, unter dem Thomas Mann erst bereit gewesen sei, zu den Zuständen im Deutschen Reich nicht länger zu schweigen. Nur unter Druck sei er in der Lage gewesen, sich nicht mehr zu sehr vom Kampf gegen die Ohnmacht zermürben zu lassen, unter dem er umso mehr gelitten hatte, je perfider die Kampagnen wurden, mit denen die Nazis seine schriftstellerische Relevanz aus dem Gedächtnis der Deutschen zu tilgen versuchten. Nach einem Vortrag über Richard Wagner heizten sie die Stimmung gegen ihn an. Durch »Angriffe auf den Heros Wagner« beschmutze er die »Ehre der Nation«, so habe laut Lahme der Vorwurf gelautet.

Obwohl sich nun »zahlreiche Honoratioren der Heimatstadt München öffentlich« von ihm distanzierten, hielt er noch jahrelang daran fest, in Deutschland weiterhin publizieren zu wollen. Nicht zu ausufernd, nicht zu spärlich bettet Lahme sämtliche Ereignisse in ihre Kontexte ein. Dabei stützt er sich vor allem auf bislang in Archiven schlummernde Familienkorrespondenzen. Im Buch leuchtet er einen Zeitraum von achtzig Jahren aus; seine Lesung beschränkt er auf drei Ausschnitte aus den späten 20er bis 40er Jahren.

»Schaum vor dem Munde«

Nachdem sich Thomas Mann im Oktober 1930 im Berliner Beethoven-Saal zugunsten der Demokratie positioniert hatte, ließen die Konsequenzen nicht lange auf sich warten. Gegen eine »Politik im Groteskstil«, wie er sie im Programm der NSDAP erkannte, hatte er sich gewandt. Gegen eine Politik »mit Heilsarmee-Allüren, Massenkrampf, Budengeläut, Halleluja und derwischmäßigem Wiederholen monotoner Schlagworte, bis alles Schaum vor dem Munde hat«2Mann, Thomas, Ein Appell an die Vernunft. Essays 1926 – 1933, Frankfurt am Main ²2002, S. 268 – 269., hatte er polemisiert. Die Konfiskation von Eigentümern und Ersparnissen war nur eine von vielerlei Maßnahmen, mit denen der neue Staatsapparat seit 1933 seine Macht demonstrierte. Die Bücher des Bruders Heinrich sowie des Sohnes Klaus landeten im Mai auf den Autodafés, FreundInnen wurden in Konzentrationslagern interniert, und bevor die Schwiegereltern das Land verlassen durften, ertrugen sie noch manche Schikanen. Im Exil brachen für Thomas Mann wie für andere Geflohene Jahre wiederkehrender Trugschlüsse an. Jede noch so kurze Zeit vermeintlicher Ruhe in der Heimat befeuerte Wünsche nach Rückkehr. Katia Mann schien die Lage realistischer einzuschätzen. Sie war es, die schon früh davon ausging, dass die Zukunft wahrscheinlich, wie Lahme in seinem Buch zitiert, noch »grausiger und irrespirabler« werde.

Schicksalhafte Geldnot

Überhaupt sei Katia Mann für den Zusammenhalt der Familie am zentralsten gewesen; darin sind sich Lahme und Detering einig. Sie schirmte Thomas Mann während der Arbeit von Störungen ab. Sie filterte Informationen. Sie entschied, was der Gatte erfahren durfte und was sie ihm vorenthielt. Häufig hatte sie darüber zu befinden, welche Inhalte von Briefen der Kinder ihm zu Ohren kamen. In der Regel schnorrten sie die Mutter an. Wie sonst keiner beherrschte der jüngste Sohn Michael die Raffinesse, Bitten um Geld beiläufig auftauchen zu lassen und den Eindruck zu erwecken, die finanzielle Not sei dem Schicksal geschuldet, das ihn ständig zu Fehlkalkulationen verleite. Über seine Bemühungen, Bares für einen Bugatti einzustreichen, heißt es in einem teils zitierten, teils paraphrasierten Auszug: »Der Bugatti kostet nun doch ›weit mehr als erlaubt ist‹. 700 Francs nur für die elektrische Anlage, von anderem nicht zu reden. Der Monteur sei aber von dem Motor ganz begeistert, ›ich glaube, es war gar kein so schlechter Kauf‹.« In der bis auf den letzten Platz gefüllten Albanikirche sorgt das für Schmunzeln.

Attitüde der Arroganz

Katia Mann ließ sich stets erweichen. Sie schickte das Geld, und doch mangelte es ihr nicht an Durchsetzungsvermögen. Detering zufolge sei sie »sehr statusbewusst« gewesen. Beispielsweise habe sie bei Einkäufen vor Selbstbewusstsein strotzend verkündet: »Guten Tag, ich bin Frau Thomas Mann, und ich hätte gerne dieses und jenes«. Getreu dem Motto »Nach uns kommt erst mal nichts, und dann kommt der Pöbel« habe sie etwas verinnerlicht, was als Attitüde der Arroganz beschrieben werden kann ‒ typisch für die »amazing family«, wie Lahme sie nach einem Zitat von Harald Nicolson, einem Bekannten der Manns, zu nennen pflegt. Auch die Familie selbst habe den Begriff als Ausdruck ihres Selbstbilds übernommen. Auf das Publikum wirkt das mehr erheiternd als befremdend. Zwischen Detering und Lahme, der über zehn Jahre in Göttingen verbrachte, als Student Deterings Thomas Mann-Seminare absolvierte und gegenwärtig an der Universität Lüneburg lehrt, herrscht von Beginn an eine gelöste Atmosphäre. Verkrampft wirken die beiden selbst dann nicht, als sie die Tragik der in Todessehnsucht mündenden Melancholie der Manns besprechen.

Produktives Leid

Mit Zusammenbrüchen, Klinikaufenthalten, Suizidgedanken und -versuchen, mit Heroinsucht, Medikamentenmissbrauch und kaum erwähnenswerten Phasen der Abstinenz war Klaus Mann einer der schillerndsten Repräsentanten der »amazing family«. Alleine aber schlug er seine Schlacht gegen Depressionen und Sucht keineswegs. Auch den besonneneren Bruder Golo packten zuweilen suizidale Absichten, und auch Erika Mann experimentierte mit Drogen. Freunden erging es ähnlich: Ernst Toller erhängte sich, Joseph Roth soff sich zu Tode. Wie so viele SchriftstellerkollegInnen hat das Leid die Manns »erstaunlich produktiv« gemacht. Auch hier sind sich Lahme und Detering einig. Eine »Kunst« müsse es gewesen sein, »voreinander zu überleben«. Gemeint ist nicht nur der Kampf des Einzelnen gegen den physischen Verfall. Gemeint ist vor allem eine stets aufs Neue zu bekämpfende Gefahr des Gesichtsverlusts: Zu scheitern hätte bedeutet, die Familie und das, wozu sie sich berufen fühlte, die Schriftstellerei, im Stich zu lassen.

Geflunkerte Rettungsaktion

Als Versuch, ihr Gesicht zu wahren, erscheinen auch Erika Manns Flunkereien plausibel. Unter anderem hatte sie eine Fahrt nach München zur Rettung von Manuskripten des Vaters erfunden. Lahme begründet das mit dem Erfordernis, den amerikanischen Markt mit unterhaltsamer Lektüre zu beliefern. Insofern handelte es sich auch um eine Überlebensstrategie. Zuvor abstrakte Facetten der für die ExilantInnen alltäglichen Not werden greifbar. Empathie zu schulen in Zeiten, in denen die Erinnerung an die Verbrechen der Nazis wegen des zeitlichen Abstands verblasst, ist es, was Lahmes Ansatz auszeichnet. Nicht die Holzhammermethode, sondern die Stimme eines nie auf Unterhaltsamkeit verzichtenden Erzählers ist es, die nachhaltig Einfühlungsvermögen stiftet. Jahrelang, so erfahren die ZuhörerInnen, habe die Germanistik Erikas Geschichten für bare Münze gehalten ‒ das Austricksen der Nazis, das Verstauen des Joseph-Romans »im Auto beim öligen Werkzeug unter dem Sitz«, das Entkommen über die Grenze. Katia Mann dürfte ihre Freude daran gehabt haben, ihrerseits dazu beizutragen, als sie in den ungeschriebenen Memoiren die Räuberpistole der Tochter noch einmal erzählte.3Vgl. Mann, Katia, wie Anm. 1, S. 120. Die eingangs zitierten Passagen zumindest legen das nahe. Allen an der Kolportage beteiligten Mitgliedern der »amazing family« scheint Lahme den Spaß zu gönnen. Dass er die von Katia Mann angegriffene Profession alles andere als verbissen verteidigt, verschafft ihm zusätzliche Sympathie im Publikum.

Liebe in schweren Zeiten

Der kurzweilige Leseabend endet mit der Dekonstruktion eines »Stigma[s]«, gegen das sich Thomas Mann »nicht immer mit Erfolg« aufzulehnen wusste4Vgl. Koopmann, Helmut, Thomas Mann ‒ Heinrich Mann. Die ungleichen Brüder, München 2005, S. 219 ‒ 220., wie Helmut Koopmann in seiner Doppelbiografie über die Brüder Thomas und Heinrich Mann konstatiert. Unterstellt wird Thomas Mann eine Kälte gegenüber den Mitmenschen. Auf Klagen stößt Lahme primär in den Tagebüchern Klaus Manns: »Wem gegenüber nicht?«, so laute eine im August 1938 notierte rhetorische Frage, mit der er auf ein »gedankenlos grausam[es]« Benehmen verweise, mit dem der Vater angeblich jeden brüskiere. Wie Lahme beteuert, behage es ihm nicht, komplexe Sachverhalte in dieser Weise zu »vereindeutigen« ‒ erst recht nicht, zumal Thomas Mann dem Sohn Klaus gegenüber besonders in schweren Zeiten seine Liebe versichert habe: Nachdem er 1937 bei einem Aufenthalt in Budapest kollabiert war und sich in eine Entzugsklinik aufnehmen lassen musste, habe ihm der Vater einen bestärkenden Brief geschrieben. Nachdem er sich im 1948 die Pulsadern geöffnet hatte, schrieb ihm der Vater abermals ‒ diesmal, um zu betonen, wie erleichtert er über das Misslingen des Suizidversuchs sei. Detering kann dem wieder nur beipflichten. Würdevoller als mit einer so ausgewogenen Kombination aus Ernst und Humor ließe sich der an die Bücherverbrennungen der Nazis erinnernde dritte Göttinger Büchertag kaum beschließen. Von 11 bis 17 Uhr haben die GöttingerInnen bei Sonnenschein, Musik und Lesungen ein Fest des Lesens genossen. Einziges Manko: Wer sich auf eine Diskussion unter Einbezug der ZuschauerInnen gefreut hatte, wurde enttäuscht. Im September jedoch wird Tilmann Lahme zusammen mit Kerstin Klein und Holger Pils die Briefe-Sammlung herausgeben, auf der Die Manns. Geschichte einer Familie basiert. So tröstet die Aussicht, dass sich beim Lesen womöglich die eine oder andere noch offene Frage beantworten lässt.