Ein schönes Ausländerkind ist der erste Roman von Toxische Pommes, einer Comedian, die für satirische Gesellschaftskritik sowohl in kurzen Videos im Internet als auch in längeren Bühnenprogrammen bekannt ist. Das Buch erzählt mit Humor und präziser Sprache vom Aufwachsen zwischen Integrationsdruck und Gefühlschaos.

Von Felicia Franke

Toxische Pommes verwendet in ihrem autofiktionalen Coming-of-Age-Roman Ein schönes Ausländerkind kein Wort zu viel. Die Eltern der namenlosen Ich-Erzählerin flüchten vor dem Krieg in Jugoslawien nach Österreich – genauer: Sie ziehen nach Wiener Neustadt (irritierenderweise ca. eine Stunde Autofahrt entfernt von der Stadt Wien). Während die Tochter damit beschäftigt ist, die Ansprüche an eine ›gute‹ Migrantin zu erfüllen und haufenweise Stempel für besonders gut gemachte Hausaufgaben in ihrem Schulheft sammelt, verzweifelt ihr Vater an dem Versuch, sich selbst in dieser Gesellschaft zu behaupten. Sein Gefühl, ständig zu scheitern, und Umstände wie seine fehlende Arbeitserlaubnis erfüllen ihn mit wachsender Scham. Eine Scham, die ihn immer mehr in sich kehren lässt. Die Mutter ringt um Zeit, oder eher: die Tochter ringt um Zeit mit ihrer Mutter, denn diese muss allein für den Lebensunterhalt der Familie aufkommen.

In Ein schönes Ausländerkind erzählt die Protagonistin (größtenteils) chronologische Auszüge aus ihrem Leben. Die Dialoge zwischen den Familienmitgliedern sind auf Bosnisch, Kroatisch, Montenegrinisch und Serbisch. Eine Übersetzung ins Deutsche lässt sich jeweils in Klammern dahinter finden. Das führt beim ersten Lesen zu einem kurzen Irritationsmoment, der sicherlich beabsichtig ist. Toxische Pommes bewegt sich gekonnt im Feld der Autofiktion: Durch die verschiedenen Sprachen vermutet man in der Rezeption, dass die Dialoge so ähnlich stattgefunden haben könnten. Die Übersetzung in Klammern erleichtert das Verständnis und betont zeitgleich die Fiktion, indem das deutschsprachige Publikum und seine Schwierigkeiten mit dem Verständnis dieser Dialoge explizit mitgedacht wird.

Vater-Tochter-Gesellschafts-Matrix

Im Mittelpunkt des Romans steht die Vater-Tochter-Beziehung, die Lebensgeschichten verschiedener Generationen, der Krieg in Jugoslawien und die Widersprüche, die die neoliberale Integrations-Ideologie an Migrant:innen heranträgt. Einerseits soll der Vater arbeiten und somit ›seinen Beitrag zur Gesellschaft leisten‹, aber andererseits erhält er nicht die dafür erforderliche Arbeitserlaubnis. Strukturelle Exklusion gilt als persönliches Versagen, denn für diesen Zustand sei der Vater selbst verantwortlich. Ihm wird vermittelt, er habe sich halt nicht genug angestrengt. Ein anderes Beispiel für die widersprüchlichen Ansprüche findet sich in Situationen, in denen das Aussehen der Ich-Erzählerin bewertet wird: Oft wird sie aufgrund ihrer äußeren Merkmale als schön beschrieben, was gleichzeitig mit ›gut‹ assoziiert wird. Dabei macht sie deutlich, dass sie nur als schön gilt, weil sie »blaue Augen [und] sogar blonde Locken« hat. Außerdem wird immer wieder der Zusatz »Ausländerkind« mit genannt. Sie sei nie einfach »schön« – sondern immer »ein schönes Ausländerkind«.

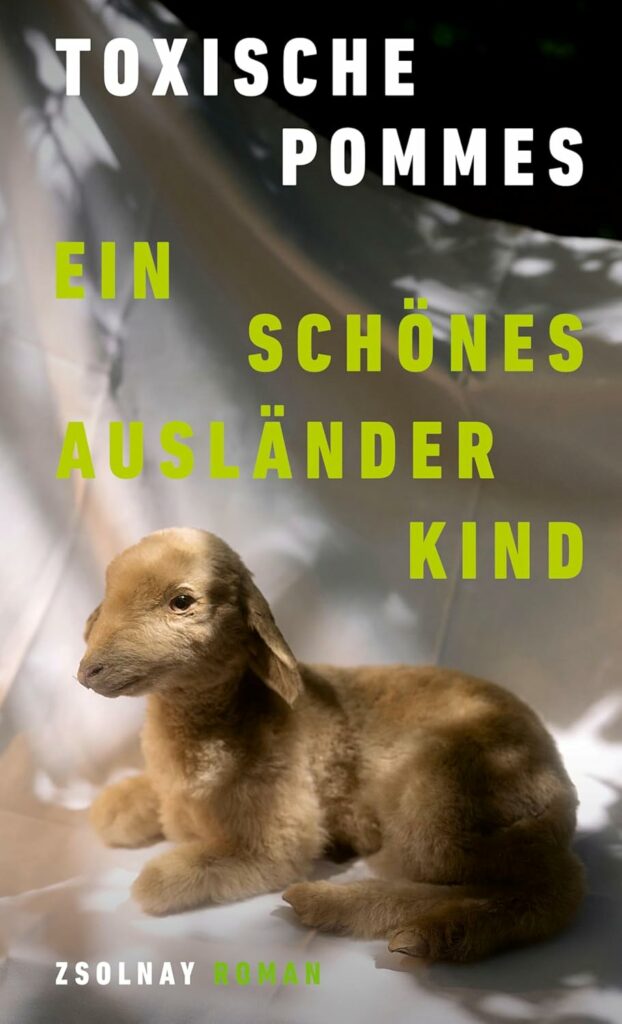

Ein schönes Ausländerkind

Paul Zsolnay Verlag: 2024

208 Seiten, 23 €

In ihren Schilderungen nutzt die Autorin eine Sprache, die pointiert, witzig und traurig zu gleich ist – aber nie pathetisch und immer glaubhaft. Toxische Pommes ist auf Social Media bekannt durch ihre humoristischen gesellschaftskritischen Kurzvideos, die sie auf Instagram und TikTok postet. In ihrem Roman erschafft sie eine ähnliche Atmosphäre und zeigt gesellschaftliche Missstände schonungslos auf. Aus der Perspektive eines Kindes und später einer Jugendlichen schildert die Ich-Erzählerin die Entfremdung ihres Vaters von ihr entlang der grausamen Brutalität der Integrations-Ansprüche. Dabei wird deutlich, dass diese eben nicht nur vermittelt von außen an die Familie herangetragen werden, sondern, dass auch die Tochter selbst diese Ideologie verinnerlicht und auf den Vater projiziert. Sie schämt sich für ihren Vater, was wiederum Schuldgefühle auslöst. Diese Gefühle führen zu einem Verhältnis, welches von Ambivalenz und einer Schwere im Umgang miteinander geprägt ist.

»Was hat uns Österreich gekostet? Meinen Vater seine Stimme, meine Mutter ihre Lebendigkeit. Und mich? Meinen Vater.«

Die verdichtete Erzählweise führt keineswegs dazu, dass der Text unnahbar wirkt. Im Gegenteil: Die Innenansicht der Tochter und ihr Blick auf die Geschehnisse und Personen um sie herum (vor allem auf ihre Mutter und ihren Vater) werden nur allzu deutlich und die Passagen sind berührend. So beschreibt die Ich-Erzählerin beispielsweise, wie sie ihren Vater beinahe nicht wiedererkennt, wenn sie ihn im Sommerurlaub in Požega (im heutigen Kroatien) besucht: »Mein Vater hatte hier einen Spitznamen und teilte gemeinsame Erinnerungen mit anderen Menschen als meiner Mutter und mir. Er war hier jemand. […] Hier war er nicht nur ein schlecht integrierter Vater, der sich zu Hause vor der Welt versteckte, sondern er war Schulkamerad, Freund, Bruder und Sohn.«

Rassismus-, Pubertäts- und Armutserfahrungen werden anhand von Alltagsschilderungen der Familie in dem Roman bearbeitet. Trotz des subjektiven Berichts wird eine dahinterliegende Gesellschaftsanalyse deutlich, welche die strukturellen Bedingungen im Kapitalismus scharf kritisiert. Die Namen der Tochter, der Mutter und des Vaters werden in dem Buch nicht genannt. Alle anderen Figuren haben Namen wie Baba Hajdana, Renate oder Dunja. Obwohl klar ist, dass es sich hierbei um Autofiktion handelt und individueller Schmerz und Verlust sichtbar wird, steht die »Familie X« der Erzählerin für so viele Lebensgeschichten von Migrant:innen, denen die gleiche oder ähnliche strukturelle Ungerechtigkeit widerfährt – ob in Österreich, Deutschland oder in einem anderen »Einwanderungsland, das keines sein möchte.«

»Jugoslawien, Trauer«

Zwei Kapitel beschreiben unterschiedliche Perspektiven auf einen Ort in Montenegro, in dem die Großmutter der Erzählerin, Baba Hajdana, wohnt. Das erste Kapitel heißt »Dom Revolucje (Haus der Revolution)« und beschreibt die Suche der gut betuchten Tourist:innen nach diesem Gebäude, das einst als Partisanendenkmal und sozialistisches Kulturzentrum erdacht wurde, jedoch vielmehr eine gefährliche Bauruine darstellt und daher von den vor Ort lebenden Menschen auch »Dom Smrti (Haus des Todes)« genannt wird. Das zweite direkt darauffolgende Kapitel trägt genau diesen Titel und erzählt vom Elend der Großmutter sowie deren Nachbar:innen, die ihre Kinder und Freunde überlebt haben und nun dem Schmerz darüber zu entfliehen versuchen.

»Wie Baba Hajdana leben auch sie allein in ihren verlassenen Häusern und warten im Takt des linearen Fernsehens darauf, endlich zu sterben.«

Der Kontrast zwischen diesen beiden Kapiteln deutet auf gesellschaftliche und historische Brüche hin. Durch diese Gegenüberstellung nähert sich die Autorin diesen Bruchstellen und fügt dem Roman eine weitere Ebene hinzu. Die Spannung zwischen dem romantisierenden Interesse der wohlhabenden Besucher:innen und der tatsächlichen Funktionslosigkeit des Bauwerks spiegelt die Entfremdung zwischen Geschichte und Gegenwart wider. Die Kapitel können zudem als Verweis auf den postsozialistischen Wandel in Montenegro gelesen werden, in dem ehemalige Symbole der Hoffnung und Einheit nun als Ruinen und Lasten wahrgenommen werden. Der Schmerz der Ortsbewohner:innen steht hierbei sinnbildlich für die Zerrissenheit zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Die Melancholie, die nicht nur diesen zwei Kapiteln innewohnt, zieht sich durch den Roman und wird dabei nicht plump von lustigen Anekdoten aufgebrochen, damit sich der:die Leser:in besser fühlt, sondern der Witz ist eben Teil der (Lebens-)Geschichten. Es entspinnt sich ein zynischer Grundtenor, der dem Geschriebenen eine gewisse Schärfe verleiht. Toxische Pommes versucht nicht, die Leser:innen zu entlasten, sondern hält die Anspannung aufrecht. Dies gelingt ihr, weil einen das Gelesene ständig mit der gravierenden Ungerechtigkeit der geschilderten Lebensrealitäten konfrontiert. Der Zynismus stimmt einen zwar pessimistisch, aber der Status quo ist es ehrlicherweise auch.